2013/6/16

追加2014/4/28

追加2022/10/3

N1MMロガーでのコンテスト

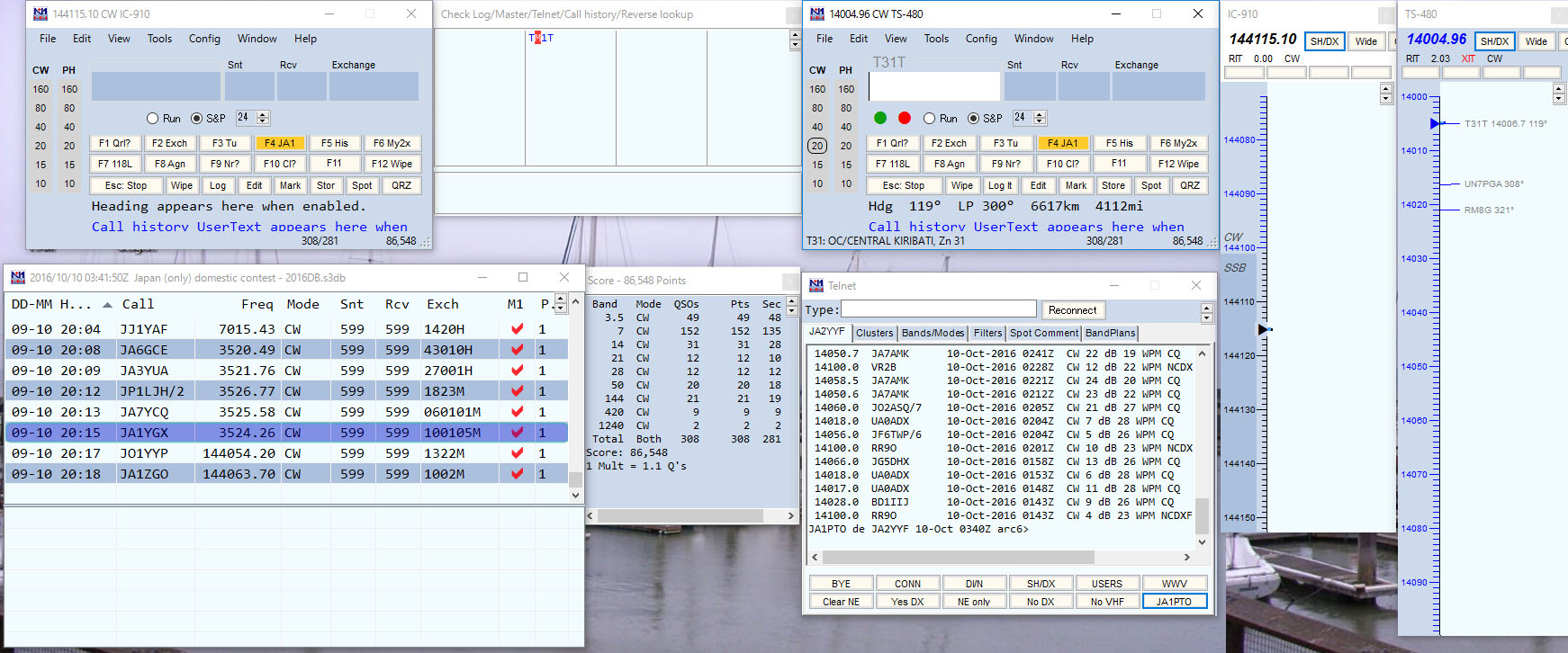

N1MM Logger+がリリースされました。使い勝手は従来のN1MMと殆ど同じです。イメージのみご紹介します。

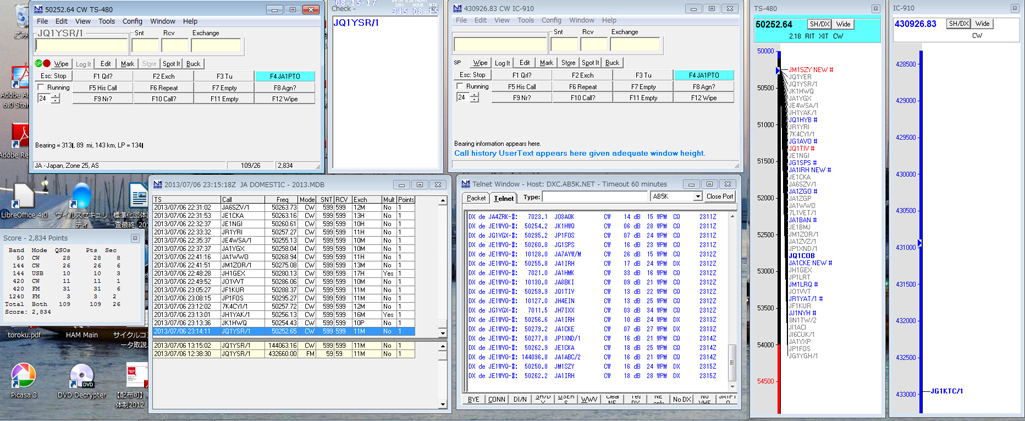

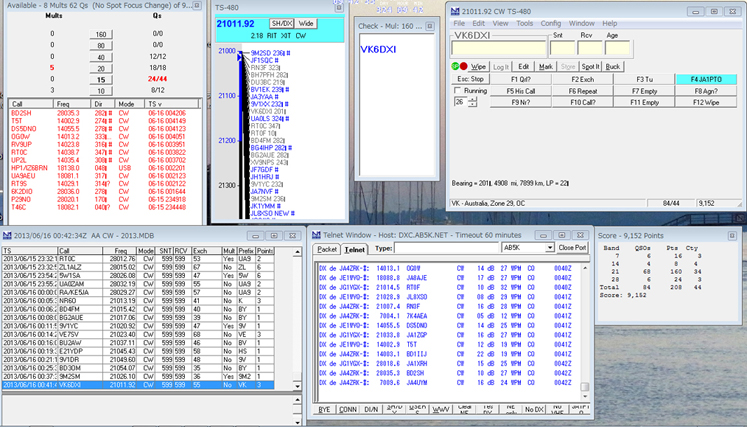

こんな感じで使用します。

上

段は左から、バンド別にどの位の局がクラスターに載っているかを提示するアベイラブルウインドー、次は現在のバンドのクラスター情報、デュープのチェック

やN1MMで提供される当該コンテストに参加したことのある局のマスターデータの表示などを提供するチェックウインドー、右端はエントリーウインドー。こ

こでは1つのウインドーですがSO2モードで2台のリグを接続する場合には2つのウインドーを表示できます(上のN1MM+を参照してください)。

下段は左から、ログウインドー、クラスター(AR Cluster)ウインドー、スコアウインドー。

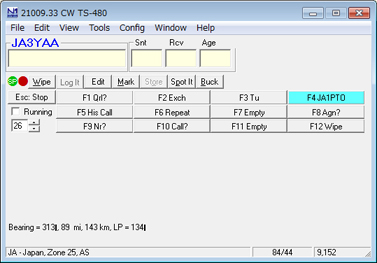

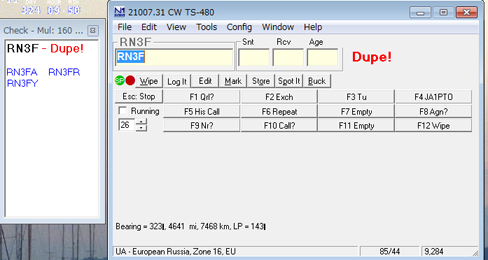

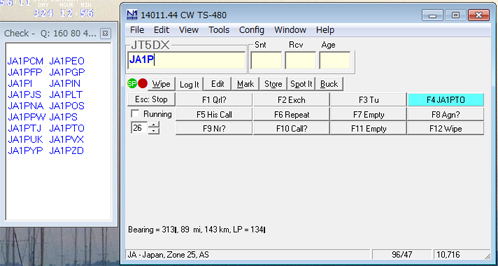

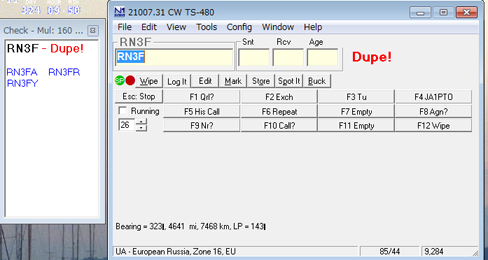

エントリーウインドーでコールサインを入力するとチェックウインドーに候補が現れる。F4が青くなっているが、エンターキーを押すと自分のコールサインが

送出されマルチの入力ウインドーに移る。またはスペースバーを押しても同じ。タブを押すと一つづつ移る。

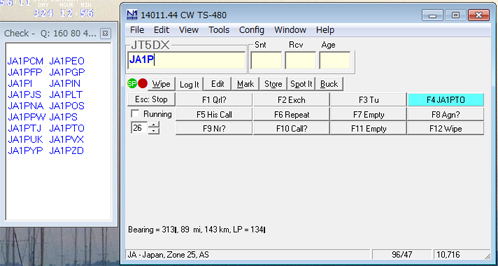

チェックウインドーにはコンテストにアクティブな局のデータベースからパーシャルチェックしてコールサインを表示する機能がある。ここではJA1Pまで入

力したらPTO以外にもアクティブ局が表示される。

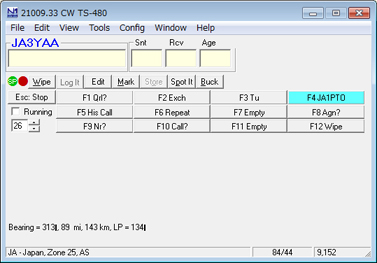

クラスターで拾ったコールサインが入力窓の上に表示される。クラスターではDXのみにフィルターをかけることも出来るが敢えてJAも含めるとすぐJA局と

分かるので確認の手間が省けて便利です。

デュープの場合にはエンターキーを押してもDupeと表示され送信されないので安心。

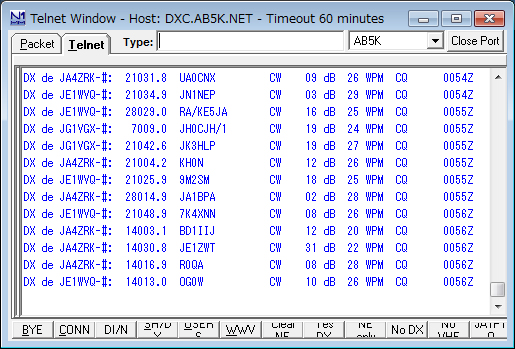

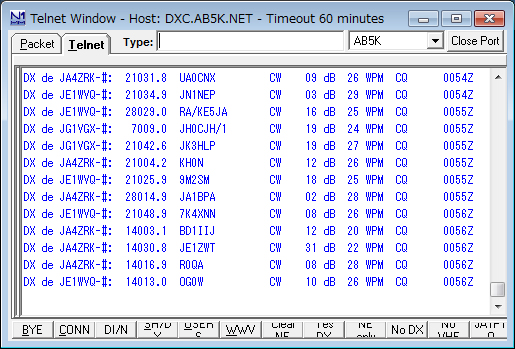

N1MM

ロガーではいつものDX ClusterでなくAR

Clusterをサポートしている。モード、強度、CWの場合の速度などが表示される。強度はスポットした局でのものと思うが詳細不明。DX

Cluster(DXSCAPE)ではJAでなくZone 25でフィルターをかけているがAR

Clusterの場合はカントリーでフィルターがかけられる。ここではJA局がスポットしたものにフィルターをかけている。

N1MMロガーだが、まさにアシスタントがいるような至れり尽くせりのコンテストロガーです。ぜひ試すことをお勧めします。

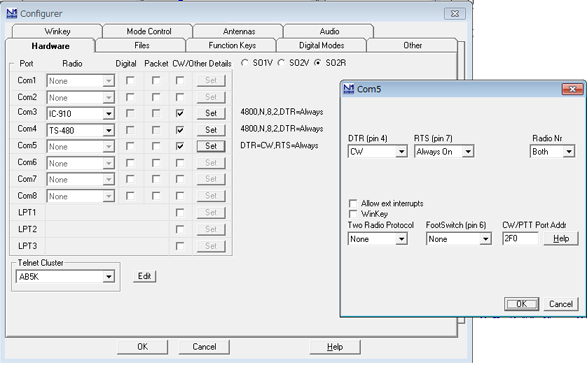

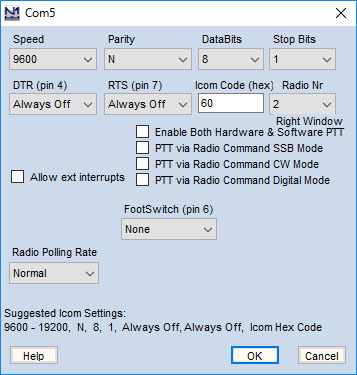

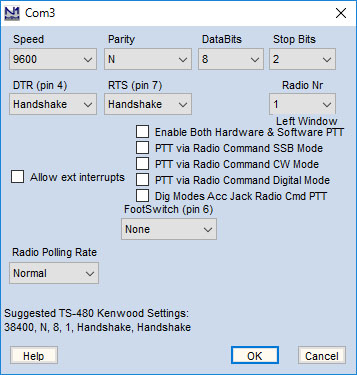

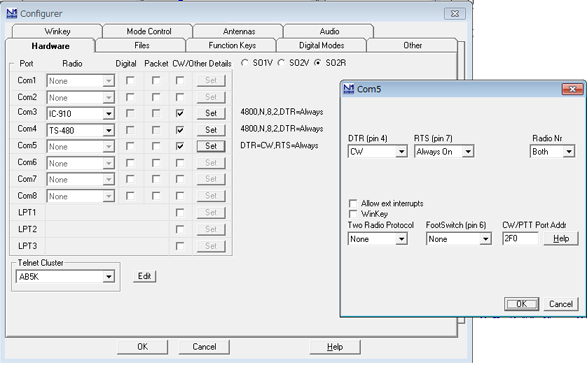

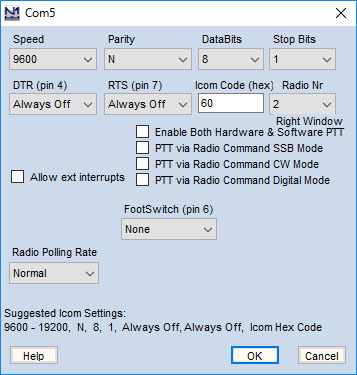

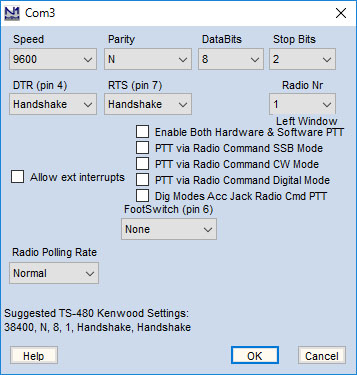

リグとの接続方法

こ

こではCom3にIC-911D、Com4にTS-480HX、Com5にCW I/Fを接続してあります。CW

I/FはUSB-シリアル変換ケーブルの先にRS-232CのCWインターフェイスをつないであります。右側はそのCom5の設定です。高価な

WinKeyなど使わなくてもCW運用が可能です。

RS-232CのCWインターフェイスはここにあります。

http://www1.tmtv.ne.jp/~aoki/thrush/zlogif.htm

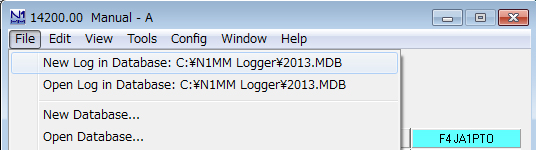

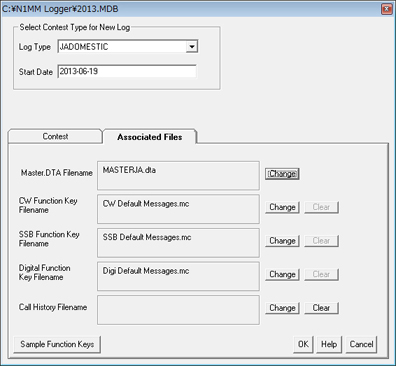

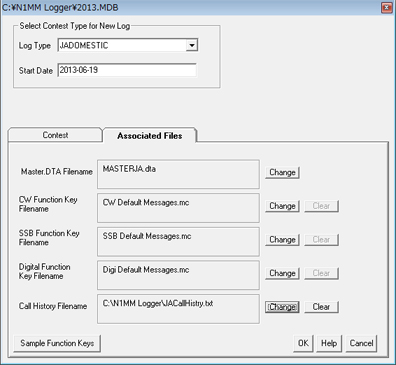

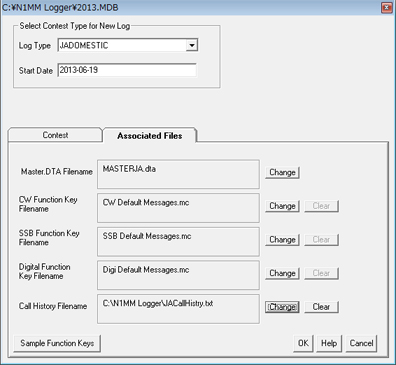

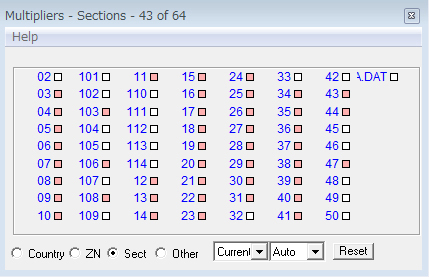

JARLコンテストの設定方法(JADOMESTICを使う)

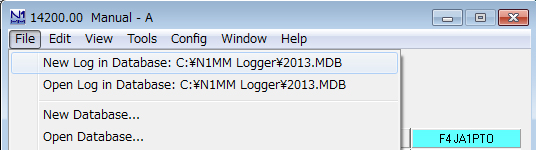

FileメニューからNew Log in Databaseを選択する。

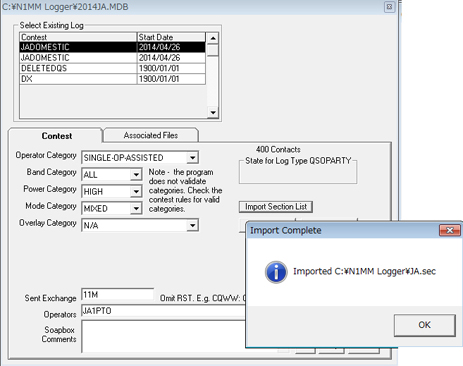

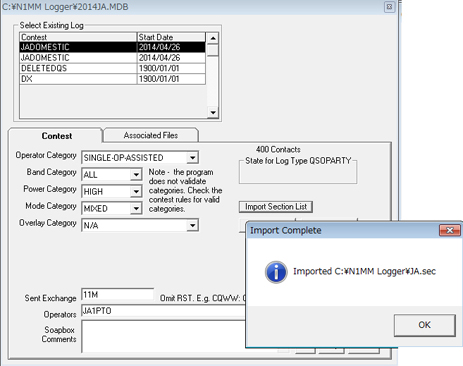

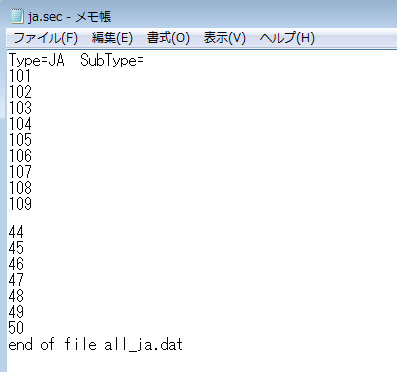

Log TypeからJADOMESTICを選択し、Import Section Listをクリックし、JA.secファイルを読み込ませる。

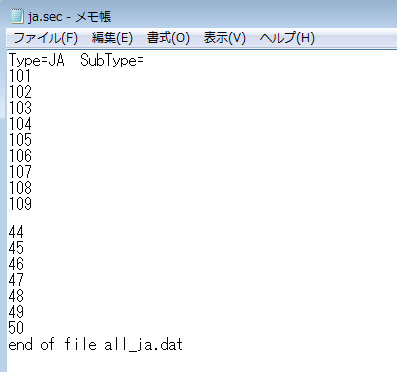

セクションファイルというのはコンテストのマルチを設定するファイルで、JARLコンテストの場合は以下からダウンロードできます。

http://ja1xuy.in.coocan.jp/N1MM_Logger+/N1MM+_Domestic_Contest.html

自分で作成しする場合は以下。

Sent Exchangeに自局の送信コンテストナンバーを記入する。右下はJA.secファイルの例。

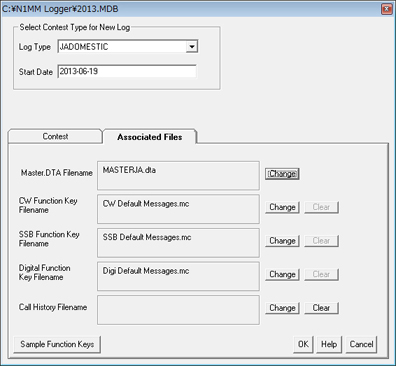

Associate FilesでMaster.DTA

Filenameを選択する。JARLコンテスト用のファイルは無いのでzlogなどのスーパーチェックファイルから編集して作成した

MASTERJA.dtaを選択してある。

MASTERJA.dtaの作成にはVE3NEAの開発したMaster.dta Editorというソフトを使った。http://www.dxatlas.com/MEdit/

Zlogなどのスーパーチェックファイルからコールサインだけを取り出したファイルを作成しMaster.dta Editorに読み込むだけです。

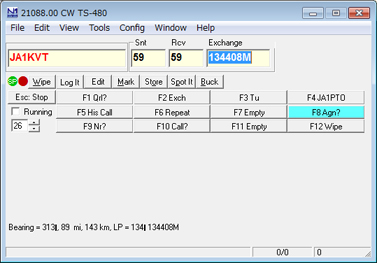

Call Histry

前回のコンテストで交換したマルチや相手局のGLデータなどのデータベース。コールサインを入力すると、前回のコンテストで交換したコンテスト番号などを

表示し、エンターキーを押すことで手入力の手間を省いて自動で入力してくれるもの。

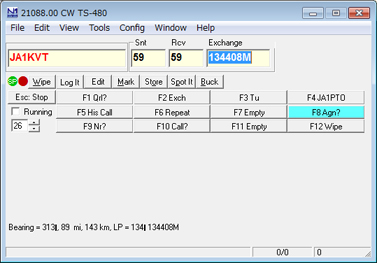

Call Histry

Fileを選択する。ここではJACallHistry.txtを選択した。右は、例えばJA1KVTを入力してエンターキーを押すと過去の履歴から受信

ナンバーが自動で入力される。

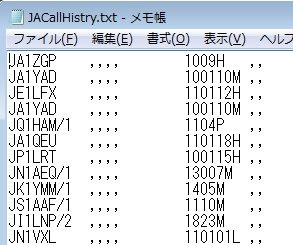

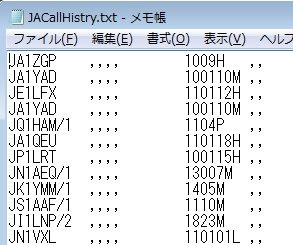

Call Histry Fileはこんなファイルです。過去のコンテストのデータから作成しました。N1MMのファイル出力オプションにもCall

Historyファイルの出力があります。

これがフォーマットですが、最初の桁がコールサイン、5番目の桁がマルチですね。

call sign, name, xx, xx, ARRL section, state, check

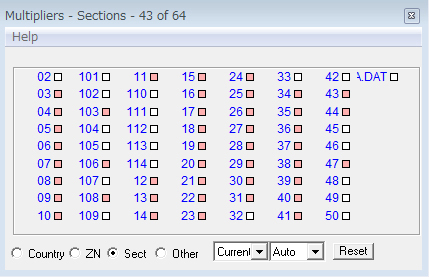

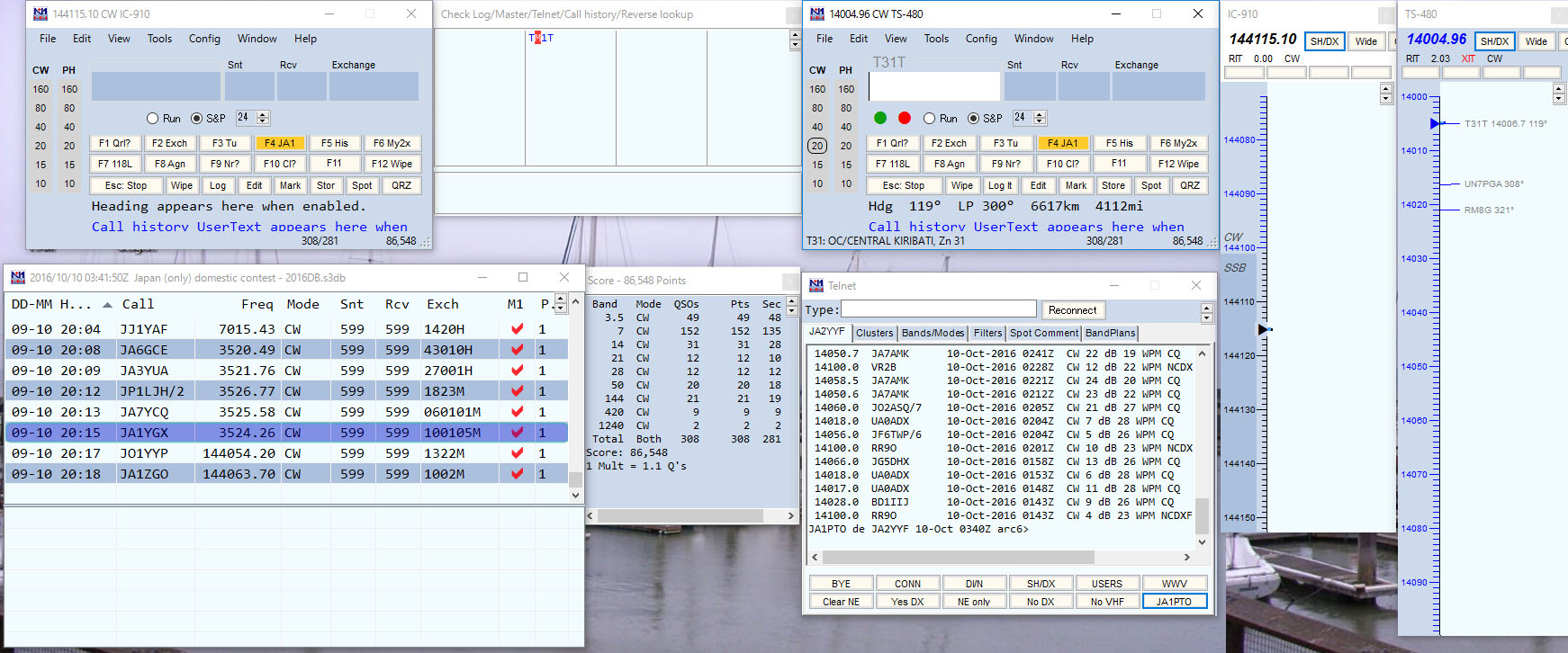

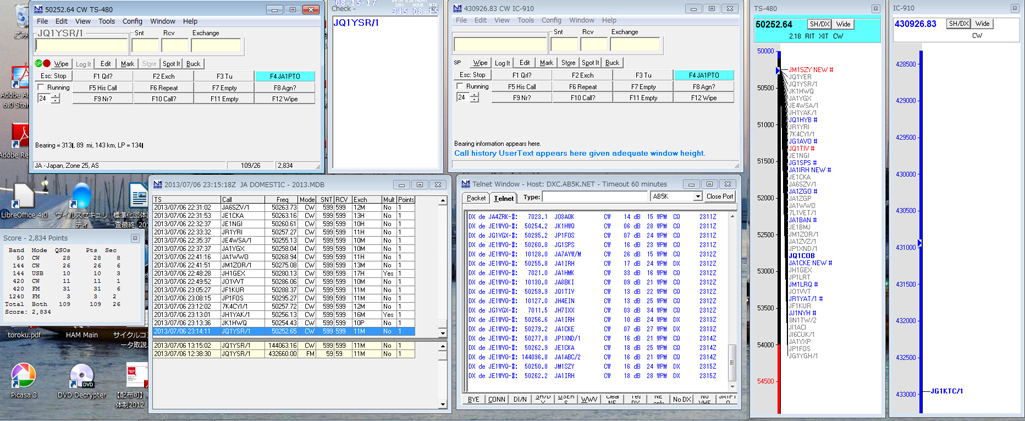

2013年の6m &

downコンテストにN1MMロガーで参加しました。果たして国内コンテストでの使い勝手はどうかな、と思いましたが、快適でした。

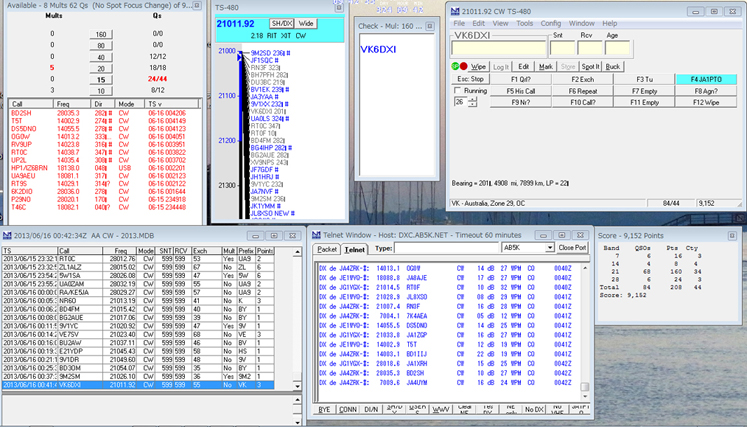

こんな感じで2台のリグに接続しています。Call History fileには去年と一昨年の6m &

downコンテストのログから作成しました。

上段左のウインドーはTS-480の入力ウインドー、右はチェックウインドー、その右はIC-911。右の縦長はバンドモニターです。

下

段左端の小さいウィンドーはスコア表示、右はログウインドー、その右はAR

Clusterのウインドーです。驚いたことに国内コンテストでもこのように運用している局が数多くスポットされています。その様子は右の縦長バンドモニ

ターにずらっと並んだコールサインで分かると思います。

ダイヤルを回すとこれらスポットされたコールサインが入力ウインドーに表示されます。QSO済みのコールサインはグレイで表示されるので効率的にコールが

出来ます。

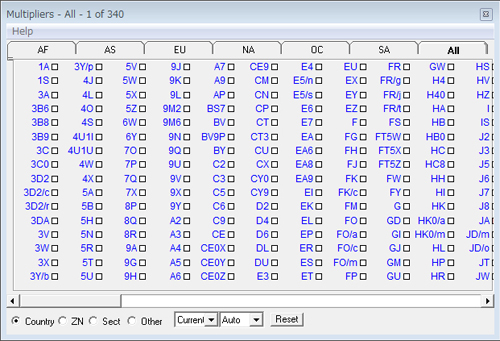

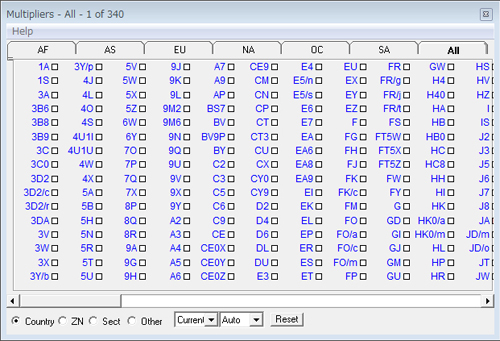

Workedマルチウインドー

ZlogやCTestWinではQSOしたマルチが表示されるウインドーがある。N1MMにはないと思っていたがありました。表示されるマルチはカント

リー、ゾーンとコンテスト毎のカスタム(Sectionファイルのマルチ)を選択出来る。赤い四角はQSOしたマルチ。残念ながらZlogのように10

東京都、のような表示は出来ない。

左はカントリー、右はJCC。

N1MMの特徴使い方など

http://n1mm.hamdocs.com/tiki-index.php?page=Features

AR Clusterのマニュアル

http://www.ab5k.net/ArcDocsVer6/UserManual/ArcUserManual.htm

JARL

コンテスト用のテキスト形式のログファイルへの変換は

N1MMロガーからCabrilloファイルを作成し、Zlist「読み込み」して、Zlog for Windowsバイナリーファイルに「書き出します」ことで

変換します。

その時にZlogのスタイルと異なるコラムなので必要に応じてマウスで動かして修正します。

HAM Logに取り込むCSVファイルもZlistで変換できます。この時もHAM Logのコラム順に直してから変換します。

JA2BQXさんのH_conv_LというソフトでADIFファイルか

らZlog ALLファイルに変換し、その後ZlistでZlogのテキストファイルに変換する、という2段階で実施するという方法もあります。

H_conv_Lはここ、ToolからADIF to zlog ALLを選択します。

http://ja2bqx.omiki.com/soft_thw5/H_conv_L.html

N1MMロガーでUTCをJSTに変更する方法。

① LOG窓上でマウス右クリック

② Change Timestamp of the entire log by a fixed amount を選択

③ 540(540分)と入れOK

これで+9時間できます。

ここでオール横浜コンテストなどに使えるUser Defined Contest用の定義ファイルがダウンロード出来ます。

http://ja1xuy.in.coocan.jp/N1MM_Logger+/N1MM+_Domestic_Contest.html

secファイルをSupportFilesフォルダーに、udcファイルをUserDefinedContestフォルダーに入れる。

New Log in Databaseで登録した(JADOMESTICでなく、udcで登録した)コンテスト名を選択する。

ここにN1MM+ロガーでRTTYやFT8などのコンテストに出る方法が解説されています。

http://ja1xuy.in.coocan.jp/N1MM_WW-Digi_Contest/index.html

https://www.rttycontesting.com/tutorials/n1mm/operating-ww-digi-with-n1mm/

キモは、WJST-Xの設定で、RigにDX Lab Suite Cmmanderを選択することです。

WSJT-XをN1MM+と接続して使用するためのおまじないと考えてください。

作成 2013/6

変更 2014/4: JA.secファイルの説明とマルチウインドーの追加

変更 2016/7: UTC/JST変更方法

変更 2017/5/3: Zlistでコラムを変更する方法を追加

変更 2019/7/15: H_conv_Lの新しいURL、国内コンテスト用のUser Defined Contest の定義ファイルのURL

変更 2022/12/3: N1MM+ロガーでデジタルコンテストに出る方法を追加

PTOのページ